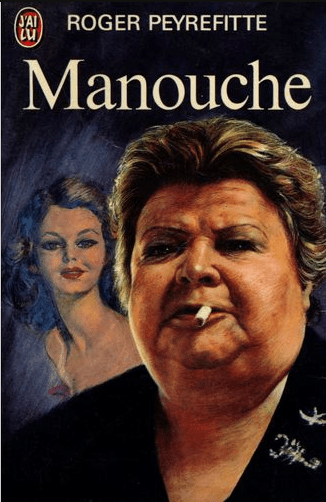

Extrait de Roger Peyrefitte, Manouche, 1972

La Carlingue était le surnom donné à la Gestapo française de la rue Lauriston (au 93, rue Lauriston à Paris), une officine collaborationniste active de 1941 à 1944 pendant l’Occupation allemande. Dirigée par Henri Lafont (un truand libéré de prison) et Pierre Bonny (un ex-policier corrompu), cette bande de malfrats recrutés dans le milieu du crime s’est mise au service des nazis. Protégée par l’occupant, elle a traqué résistants et Juifs, pratiqué arrestations, tortures, pillages, extorsions et assassinats, tout en s’enrichissant via le marché noir.

Symbole de la collaboration la plus criminelle et la plus violente, la Carlingue a semé la terreur à Paris et dans certaines régions. Ses principaux chefs ont été jugés et exécutés en décembre 1944 après la Libération.

Paul Carbone (1894-1943), surnommé « Venture » ou « l’Empereur de Marseille », était un criminel corse majeur du milieu marseillais entre les deux guerres. Figure centrale de l’Unione Corse, il dirigeait un empire criminel impliquant proxénétisme, jeux, extorsion, contrebande et trafic (notamment d’opium et d’armes), souvent en association avec François Spirito. Il collabora avec l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et mourut en 1943 dans un attentat ferroviaire attribué à la Résistance.Germaine Germain, dite Manouche (1913-1984), était une figure des nuits parisiennes, chanteuse et personnalité mondaine. Elle fut la compagne et maîtresse de longue date de Paul Carbone, qu’elle accompagna dans son univers interlope. Après sa mort, elle publia ses souvenirs (via le livre de Roger Peyrefitte Manouche) et continua une vie haute en couleur dans le show-business et les milieux interlopes jusqu’aux années 1980.

L’hôtel de Paris semblait dorénavant une annexe de son empire. (…) Beaucoup de gens se disputaient le plaisir d’être invités aux fêtes qu’offrait Manouche. Une fille galante, à qui l’on promettait un avenir au music-hall, se trémoussait nue sous des plumes. Odett’, ex-imitateur de Hitler, imitait Pétain. Tino Rossi terminait la soirée en chantant l’Ave Maria et l’Ajaccienne.

Pendant une visite à Marseille, Manouche fut étonnée de voir Pierre Brasseur sauter au cou de Carbone. Cet acteur s’était réfugié sur la Côte, au début de l’occupation, et Paul lui avait donné, durant six mois, le vivre et le couvert. Le restaurant Beauvau, dont les Carbone étaient propriétaires, avait nourri et continuait de nourrir aussi généreusement bien des artistes et des hommes politiques en détresse.

Manouche, qui s’imaginait, aux côtés de Paul, approcher les gangsters, vit surtout des gens du monde. Par son rôle électoral à Marseille, il était l’appui naturel des grandes familles de la finance, de la presse et de l’armement maritime, qui lui en étaient reconnaissantes.

Manouche et lui rencontrèrent chez les Carbuccia, à Sainte-Maxime, l’ambassadeur Piétri, qui avait pris en consigne à Madrid un frère de Paul, impliqué dans la fusillade de Marseille.

Au milieu des fleurs et des chansons, on n’avait que l’écho assourdi des événements. Soudain, il ne fut plus possible de les ignorer : les Alliés débarquaient en Afrique du Nord et les Allemands occupaient la zone sud.

Carbone sortit de ses gonds, lorsque Hitler, prouvant qu’il était en pays conquis, ordonna de détruire le Vieux-Port de Marseille. C’était, selon le Führer, « le refuge de la pègre internationale ». Paul ne tarissait pas d’injures contre les Français qui avaient encouragé cet attentat sous des prétextes d’urbanisme et de morale.

Une de ses bêtes noires était l’académicien Gillet qui, dans un article retentissant, digne des principes de Vichy et du nazisme, avait préconisé la disparition de cette « Suburre obscène », de « cet enfer du péché et de la mort ». La colère de Paul n’était pas tout à fait désintéressée : sur les cinquante maisons closes que contenait le Vieux-Port, une vingtaine était à lui. Celles qu’il possédait dans d’autres bas quartiers de la ville pâtissaient également des circonstances : nombre de prostituées étaient belges, hollandaises, tchèques, polonaises, autrichiennes et même juives. Les arrestations massives des réfugiés étrangers faisaient des vides. Paul était prêt à jeter sa carte de « V. Mann » à la tête du maréchal von Rundstedt, qui décrétait l’état de siège à Marseille, comme prélude à ces destructions.

Un soir, Manouche ne le vit pas revenir à Monte-Carlo. Un de ses émissaires la renseigna : il avait été arrêté pour ses menaces contre les Allemands, mais serait délivré sous peu. Le lendemain, elle eut de lui un message : il la priait de partir pour Paris et de l’y attendre.

« Te tracasse pas, disait-il, je manque de rien. Je repeins la prison. Elle sera plus propre pour les copains. »

Manouche se réinstalla boulevard Gouvion-Saint-Cyr. L’aspect de la capitale n’avait guère changé depuis son dernier séjour, si ce n’est que les affiches de propagande allemande et les manifestations des groupes collaborateurs proliféraient. Chez Alexis, bar tenu par le Corse Pietrovici, Manouche retrouva l’un des anciens lieutenants de Carbone, Didi le Portoricain. Il lui fit un doigt de cour, dans les strictes limites où il ne risquait pas sa vie. Bel homme, que quelques peccadilles avaient exilé naguère aux Caraïbes, il avait abandonné la tutelle de son chef pour passer d’abord à la bande des Corses, qui siégeait boulevard Flandrin, et ensuite à celle de Lafont, rue Lauriston.

— Paul avait raison, dit Manouche, de critiquer les Corsicos qui le quittent : vous finirez sous l’uniforme allemand.

— Si tu avais vu Lafont, tu le jugerais autrement. C’est un enjôleur et même une sorte de poète.

Pour l’en convaincre, Didi le Portoricain invita Manouche à une soirée chez « le patron ».

Le redoutable hôtel du chef de la Gestapache, rue Lauriston, paraissait un prolongement des floralies. M. Henri, comme on désignait le maître de céans, avait la passion des fleurs. En pleine guerre, il avait créé un prix du dahlia. Des azalées, des orchidées, des roses, des tubéreuses ornaient l’entrée, l’escalier, les salons, les bureaux, peut-être même les chambres de torture. Il était l’unique Français à pouvoir sauver n’importe qui. En remerciement, il ne fallait pas lui offrir de l’argent, parce qu’il savait où en prendre, mais toujours des fleurs. Des gens se ruinaient pour lui, chez Lachaume ou chez Orève.

Manouche croisa le préfet de police, Bussières, qui était venu quémander une intervention à ce repris de justice, à ce relégué, délivré par les Allemands à la prison de Melun.

— Comptez sur moi, monsieur le préfet, lui dit Lafont avec un mélange de déférence et de condescendance.

Il pouvait recevoir sans vergogne le préfet de police : en raison de ses services, le gouvernement de Vichy avait blanchi son casier judiciaire.

Il présenta à Manouche sa maîtresse, la princesse Tchernicheff, ex-femme de l’acteur Henri Garat, et la marquise d’Abrantès, maîtresse de son chauffeur. Il lui présenta le prince Rudy de Mérode et le marquis de Wiet. À entendre ces noms, on aurait cru l’aristocratie à ses pieds, comme les pouvoirs publics. Toutefois, le ton de la maison était donné par les domestiques, qui avaient l’air de sicaires en veste blanche et en gants blancs ; ils vous demandaient ce que vous vouliez boire, comme ils vous auraient demandé si vous préfériez le supplice de la baignoire ou du réfrigérateur, principaux adjuvants de ce que la Gestapo appelait « interrogatoires renforcés ». L’ameublement hétéroclite indiquait la diversité des pillages.

L’ex-inspecteur principal Bonny sursauta au nom de Mme Carbone. Le métier reprenant le dessus, il tira Manouche à part, pour lui dire d’un air malin :

— La vraie Mme Carbone habite boulevard Pereire, non loin de chez moi.

— C’est possible, répliqua Manouche ; mais, si Carbone était là, je vous conseillerais de ne pas le lui dire.

— Ne vous offensez pas : la plupart des gens qui sont ici sont moins vrais que vous. La marquise d’Abrantès n’est pas la marquise d’Abrantès, mais a été la maîtresse du marquis d’Abrantès. Le prince Rudy de Mérode est un espion français nommé Martin. Quant au marquis de Wiet, il doit être le cousin de la marquise d’Abrantès.

Ayant dit, l’ex-inspecteur principal tourna le dos à Manouche.

Quel mufle ! pensa-t-elle. La caque sent toujours le hareng.

Elle crut reconnaître dans l’une des invitées l’élégante conductrice d’un tilbury qu’elle avait aperçue aux Champs-Élysées. Elle ne se trompait pas. C’était une aventurière, nommée Denise L…, ancienne danseuse, fille d’un forain et se donnant pour celle d’un lord. Elle avait épousé un Allemand, qui se faisait passer pour Hollandais et qui possédait depuis longtemps à Paris une affaire industrielle, camouflant une activité d’espionnage. Au moment de la guerre, sa femme était la maîtresse du chef d’état-major de l’aviation française et se rendit avec lui à Londres. Mandel, ministre de l’Intérieur, la fit interner. Depuis, elle était la maîtresse d’un grand épicier, ce qui lui assurait une bonne table, et d’un ministre de Vichy, ce qui lui assurait des renseignements. Elle avait fait dîner ensemble Laval et von Stülpnagel.

La porte s’ouvrit devant une femme ravissante, vêtue en officier de la Luftwaffe, coiffée de la haute casquette de parade.

— Heil Hitler ! cria-t-elle, en faisant le salut nazi.

— Tu es adorable, lui dit Lafont en l’étreignant sous les regards jaloux de la princesse.

C’était Josette M., jeune Française, maîtresse d’un prince de Bavière, dont elle excusa l’absence.

Elle retira sa casquette, d’où jaillirent ses cheveux blonds. Le marquis lui demanda où en était le roman qu’elle terminait : elle en corrigeait les épreuves, entre deux vols de son amant sur Londres.

Manouche, à qui Didi venait de débiter ces curriculum vitæ, fut ébahie de voir entrer Maurice Chevalier. Il parut un peu gêné de cette rencontre. Il était amené là par un conseiller municipal, ami de Carbuccia et de Carbone.

Momo s’intéressait au sort de sa partenaire d’avant-guerre, la chanteuse Nita Raya, juive russe qui était en zone sud. Ce conseiller lui avait donné la clé pour obtenir une protection efficace : s’adresser, non pas à Laval, à Brinon, à Bussières, ou à Dieu le Père, mais à Lafont. Celui-ci réclama en échange, non pas des fleurs, mais le plaisir de le recevoir à dîner. Quelques mois plus tôt, il lui avait manifesté son admiration en achetant son briquet aux enchères, pour un million et demi, dans un gala de bienfaisance au théâtre des Ambassadeurs.

Maurice Chevalier parla de sa visite en Allemagne, où il avait chanté pour les prisonniers, et de ses dimanches à Radio-Paris, où il chantait pour la nation, ce qui l’avait fait condamner à mort par la Résistance.

— La Résistance m’a condamné à mort, moi aussi, dit le conseiller. Elle me reproche de n’avoir à mon actif que huit mille interventions auprès des Allemands.

Un sourire errait sur les visages de Lafont et de Bonny, à ces allusions aux verdicts de la Résistance.

— Ce que je voudrais bien savoir, dit Lafont cyniquement, c’est si les jeunes Françaises que j’ai sauvées… en galant homme, auront la reconnaissance du bas-ventre.

— Tu es horrible, fit la princesse.

— Ce n’est pas ce qu’elles me disent, répliqua-t-il.

On se mit à table. Les convives poussèrent un cri d’admiration devant la magnifique argenterie qui brillait sur la nappe.

— Ma parole ! dit le conseiller en regardant les écussons, mais c’est le service de l’impératrice Eugénie !

Il eût été indiscret de poser des questions. Comme on s’extasiait devant le caviar qui remplissait une des soupières de l’impératrice, M. Henri s’empressa d’en indiquer la provenance : on le lui fournissait directement du front de l’Est.

Manouche était assise entre le marquis de Wiet et le conseiller. Le premier lui raconta les rapports qu’il avait eus avec Carbone et qu’elle ignorait. Au début de l’occupation, ils avaient fourni de la peinture à la Kriegsmarine pour camoufler ses sous-marins, mais les sous-marins, en revenant à la surface, avaient perdu leur camouflage. Tandis que, selon sa coutume, Carbone était resté hors d’affaire, le marquis avait été emprisonné. M. Henri l’avait extrait de Fresnes, le conseiller ayant été son intercesseur.

— Pour comprendre mon ami Lionel de Wiet, dit celui-ci à Manouche, on doit savoir qu’il est né à Constantinople d’un drogman du Quai d’Orsay, nommé Wiet tout court, qu’il a été élevé à Mossoul, Jérusalem, Beyrouth, Bagdad, Trébizonde et autres lieux, avant de se perfectionner à Port-au-Prince, où son père a fini comme ministre de France et où Lionel se serait fait proclamer roi en d’autres temps. Je l’ai toujours adoré pour sa fantaisie. Notre époque crève de gens sérieux. Cultivons-en qui nous amusent.

À mi-voix, il conta la vie du prétendu marquis, épris d’uniformes autant que de titres. Wiet s’était rendu célèbre, avant la guerre, en passant une revue navale à Toulon, en qualité de faux inspecteur de la marine. On lui avait rendu les honneurs. Il parlait, avec les amiraux, de ses camarades de promotion, il avait consulté les annuaires, quand un coup de téléphone du cabinet du ministre le fit démasquer. On le prit pour un espion ; on dut admettre qu’il n’était qu’un illusionniste.

Pendant la guerre d’Espagne, il s’était baptisé « le marquis rouge », pour fournir des armes au gouvernement républicain. La plus belle de ses opérations eut lieu à Dantzig. Attablé à un café du port, avec une jolie fille, il regardait s’éloigner le bateau qu’il avait fait charger de vieille ferraille, payée comme matériel de guerre. Son cœur battait, parce que le signal de détresse convenu avec le capitaine tardait à apparaître. Enfin, voilà le S.O.S., le bateau qui s’enfonce, l’équipage qui saute dans les chaloupes, le capitaine qui salue son navire avant de le quitter et Wiet qui presse la fille sur son cœur. Il s’était imaginé, au début, que la collaboration économique avec l’Allemagne serait du même type.

Il occupait, avenue Foch, l’appartement réquisitionné du bijoutier Arpels. La manucure qu’il avait épousée et promue marquise recevait aussi fastueusement que Lafont. Il avait fait peindre son portrait, non pas en lieutenant de vaisseau, mais en capitaine des spahis, avec toutes sortes de décorations. Elles étaient exposées dans une vitrine et, le soir, il y conduisait ses enfants après la prière. « Recueillez-vous devant ces témoignages des sacrifices et de l’héroïsme de papa », disait la marquise. Lorsqu’il mit à sa boutonnière la commanderie de la Légion d’honneur à la place de la rosette, Lafont lui en fit plaisamment la remarque. « Que veux-tu ? répondit-il, on vieillit. »

— C’est un tel personnage de théâtre, ajouta le conseiller municipal, que je l’ai fait nommer directeur du théâtre de l’Avenue. Je lui ai donné, pour devise du blason qu’il s’est fabriqué : Ne crains que Dieu. Et les juges d’instruction », ajoute un de mes amis.

Comme dans les festins d’Héliogabale, une pluie de fleurs tomba sur les convives au dessert. Maurice Chevalier chanta Ça, c’est Paris. On dansa, aux accents d’un accordéon.

— Avouez que c’est une bonne maison, disait le conseiller à Manouche. Certains prétendent qu’il s’y fait des choses épouvantables. Je ne les ai jamais vues. Quelques personnes affirment entendre des cris, des gémissements : ce sont ceux de la clinique qui est à côté.

Manouche se laissait bercer par l’optimisme du conseiller et par les flonflons de l’accordéon.

Puis, un peu ivre, douillettement enveloppée dans son breitschwanz sur le siège arrière de la Bentley blanche de Lafont qui la faisait raccompagner, elle oubliait la guerre et l’occupation. Elle oubliait même chez qui elle avait passé la soirée.

Lire : Carbone, Manouche et la Gestapo (02/26)

Soutenir mon travail 👇🏻