Aristocrate dans tous les sens du terme

Il est des fulgurances qui transgressent les siècles. Ainsi l’œuvre de Villiers de l’Isle-Adam, mort voici un peu plus de cent années, apparaît étonnamment présente, actuelle, nécessaire même, par son refus de la modernité et de la société marchande. Jamais on ne respirera un tel mépris du bourgeois, de sa « morale » du profit et du confort. Il haïssait le « prêt-à-penser » des gazettes qui empoisonnaient de leurs relents louis-philippards un Second Empire faisandé et une IIIe République balbutiante. Voici un écrivain qui incarna, jusqu’à l’absurde et parfois jusqu’au grotesque, la révolte contre le conformisme de son temps. Il s’inscrivit parfaitement dans le sillage de ses commensaux en aristocratie qui furent Barbey d’Aurevilly ou Arthur de Gobineau. Il en a la lucidité, le pessimisme et aussi ce grain de folie, sans lequel il n’est pas de grande œuvre et que son tempérament breton devait porter au paroxysme.

Exhalant un lyrisme qui n’appartenait qu’à lui, il osa pousser le romantisme jusqu’à ses aboutissements les plus cruels et les plus déments. Son génie se souciait peu des contingences d’un siècle encore peut-être plus ignoble que stupide. Il se tint, avec un rare bonheur et une rare constance, à contre-courant de toutes les modes et de toutes les illusions du progrès. Ce catholique, que l’on dirait aujourd’hui intégriste ou hérétique (au choix des chroniqueurs religieux), fut, en politique, communard puis royaliste, tout en restant farouchement lui-même, dans sa solitude et son orgueil.

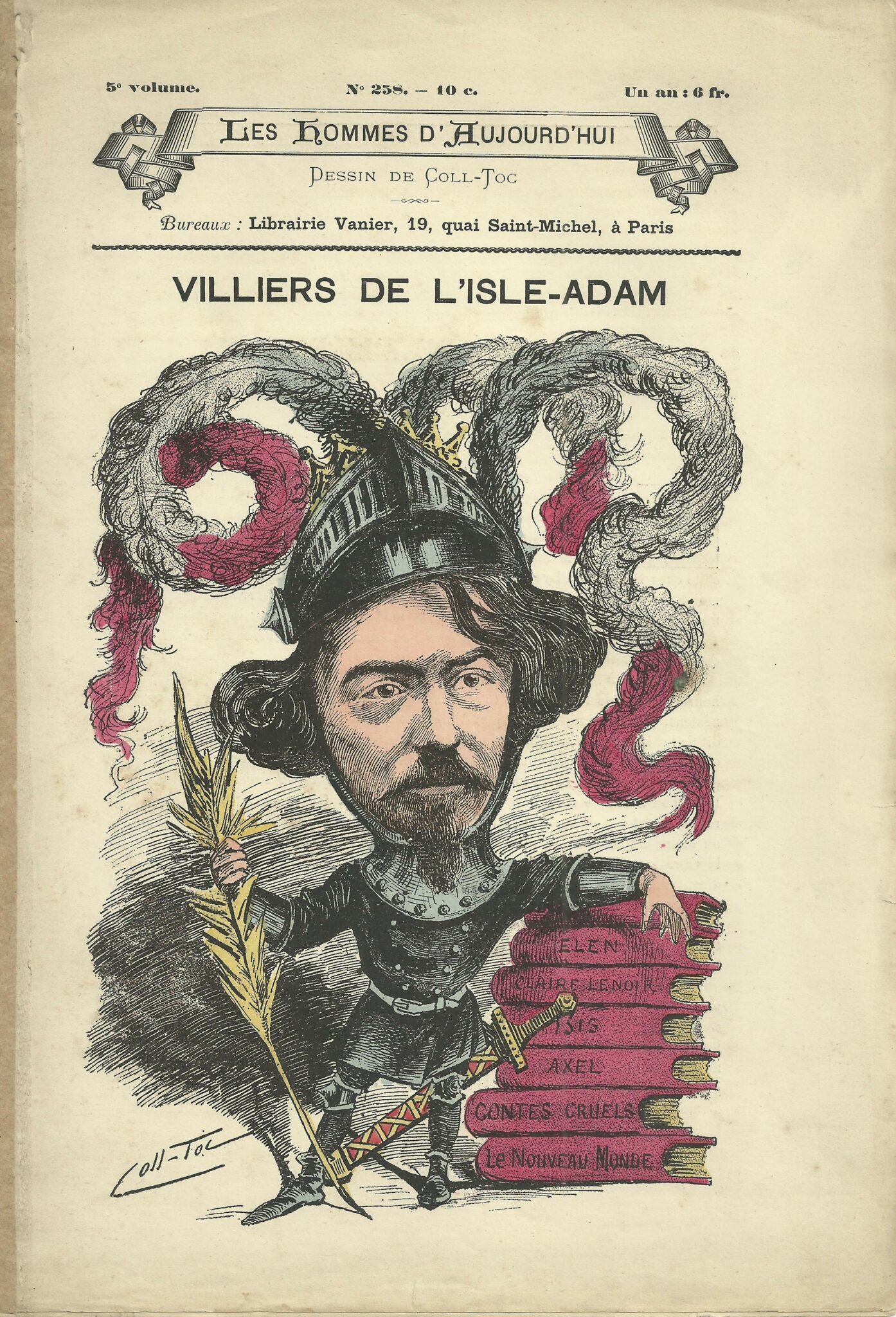

Prénoms, titre et double patronyme se déroulent avec une solennité toute héraldique : Jean, Marie, Mathias, Philippe, Auguste, comte de Villiers de l’Isle-Adam. Ce n’est pas rien de se réclamer pour ancêtres un maréchal de France, héros du parti bourguignon, qui servit tour à tour au XVe siècle les Anglais puis les Français, et surtout un grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui défendit Rhodes au siècle suivant et s’établit à Malte en y arborant l’étendard de sang à croix d’argent. Leur héritier ne va cesser de s’enorgueillir de leurs hauts faits, malgré, il est vrai, le scepticisme de généalogistes tatillons.

Sa noblesse, pourtant, ne fait pas de doute. Le futur écrivain appartient, corps et âme, à la petite aristocratie bretonne, impécunieuse et rebelle aux idées modernes.

Il naît, le 28 novembre 1838, dans la ville de Saint-Brieuc, grosse bourgade maritime fouettée par tous les vents du Nord. La pauvreté le porte à un orgueil fou qui ne se démentira jamais. De médiocres études dans sa ville natale, puis à Rennes et à Laval, le confirment seulement dans sa vocation de poète.

La mort lui volera la pure jeune fille qu’il avait aimée adolescent. Puis il connaîtra une tumultueuse liaison avec une créature qui le quittera pour un autre. Il ne se remettra jamais de ce double abandon, destiné désormais à vivre des amours souvent sordides, tout en exaltant sur la scène des passions toujours sublimes.

Il croit à son génie. Il a vingt et un ans quand ses parents vendent le peu de biens qu’ils possèdent encore pour l’accompagner à Paris, où ils espèrent assister au triomphe éclatant de leur progéniture. Illusions et illusions ruineuses.

Il se lie avec quelques gloires de brasseries et publie à compte d’auteur ses premiers recueils de poèmes, vite perdus dans le tohu-bohu littéraire de l’époque. Heureusement, une grande-tante, Mlle de Kérinou, subvient à ses besoins matériels, tout en exigeant qu’il retrouve les élans religieux de son enfance. D’une retraite à Solesmes, il revient catholique affirmé, à défaut d’être pratiquant.

À Paris, il fréquente les bohèmes et les prostituées et mène une vie d’écrivain de café, bien dans le goût de l’époque. Il découvre l’Américain Poe et l’Allemand Hegel. Le voici voué à conjuguer le fantastique et la philosophie. En 1862, il écrit son premier roman, Isis, étrange portrait d’une marquise folle d’intrigues et de complots, avec pour arrière-plan la Naples du XVIIIe siècle.

Baudelaire crie au génie. Il ne sera pas le seul à saluer en Villiers de l’Isle-Adam l’écrivain le plus singulier de la seconde moitié du XIXe siècle. Pourtant, il va, il court même, d’échec en échec.

Ses premières pièces, Ellen ou Morgane, ne sont même pas jouées. Il ne désespère pas. Il ne désespère jamais. Ce ne serait pas digne de son nom. Il se lance dans la plus ambitieuse des créations théâtrales : Axel. Type même de la pièce injouable. On y retrouve la passion de l’écrivain pour Wagner, le goût des légendes d’outre-Rhin, l’or et le sang. Et l’amour qui ne peut s’accomplir que dans la mort volontaire des deux amants.

La scène française a rarement connu une telle flambée d’idéalisme. La pièce, publiée dans sa totalité en 1890, seulement quelques mois après la mort de son auteur, ne sera représentée qu’en 1894. Quatre fois seulement. Elle n’en illuminera pas moins la fin du siècle de ses flammes étranges.

Après avoir tâté du journalisme, et du meilleur, il publie, en 1883, un singulier roman : L’Eve future.

Il semble inventer, comme en se jouant, ce qui deviendra la science-fiction. Une créature artificielle, robot mécanique mis au point par un de ces savants fous dont l’époque va faire grande consommation, est animée par l’esprit d’une femme confinée en quelque léthargie hypnotique. On pourrait croire que ce récit rend hommage à la science alors triomphante. Il marque, au contraire, le triomphe de l’élan spirituel poussé au paroxysme.

Villiers de l’Isle-Adam s’impose comme un magicien, une sorte de Merlin réincarné, incapable de distinguer les deux mondes, celui de la terre et celui du ciel, celui des faits et celui des rêves. Les surréalistes, un jour, le considéreront comme un précurseur, sans se rendre comp-te de tout ce que sa vision témoigne d’une totale fidélité au monde cel-tique enchanté et à ses légendes.

Même si ses livres se vendent peu, cet écrivain, farouchement en marge de son temps, écrit beaucoup. En témoignent notamment ses Contes cruels, qui restent peut-être le plus connu de son œuvre. Il s’y révèle tout entier, seul auteur de langue française à pouvoir se comparer aux grands romantiques allemands.

Son hérédité briochine le prédestinait peut-être à une œuvre aussi totalement celto-germanique, sous les oripeaux somptueux des modes littéraires de son temps, le Parnasse puis le Symbolisme.

Chacun de ses contes – ne pas confondre avec des nouvelles – est un petit chef-d’œuvre d’humour noir. Le macabre y voisine avec l’ironie, la cruauté avec la pitié, le détachement avec l’exaltation. L’atmosphère y est vite irrespirable. On devine, derrière l’écrivain, un prodigieux causeur et aussi un visionnaire.

On n’imagine guère, à cent ans de distance, la place considérable que tint Villiers de l’Isle-Adam, dans la mesure même où il était, tout naturellement, un poète divin et damné, tout ensemble.

Ce qui est frappant, chez cet homme malingre et exalté dont la sensibilité confinait à la sensiblerie, c’est le refus de renier la moindre de ses croyances au bénéfice de l’esprit de son temps. Son mépris du monde bourgeois n’a pas de bornes. Pour défier cette classe sociale, dans laquelle il voit triompher les profiteurs d’une Révolution qui a ruiné ses parents, il se dira tour à tour communard en 1871, puis royaliste légitimiste dix ans plus tard.

Il y a chez ce chimérique des réminiscences de Don Quichotte et des accents qui annonceront Cyrano. Mais son théâtre, ce sera sa vie. Une pauvre vie, noble et fière, qu’il terminera, à peine âgé de cinquante ans, muré dans sa solitude hautaine, le 19 août 1889, après avoir reconnu le fils qu’il avait fait à sa femme de ménage. L’aristocratie agonisant restait fidèle à cette protection du populaire, premier devoir de ses lointains ancêtres.

Jean Mabire, Que Lire, tome IV, 1997