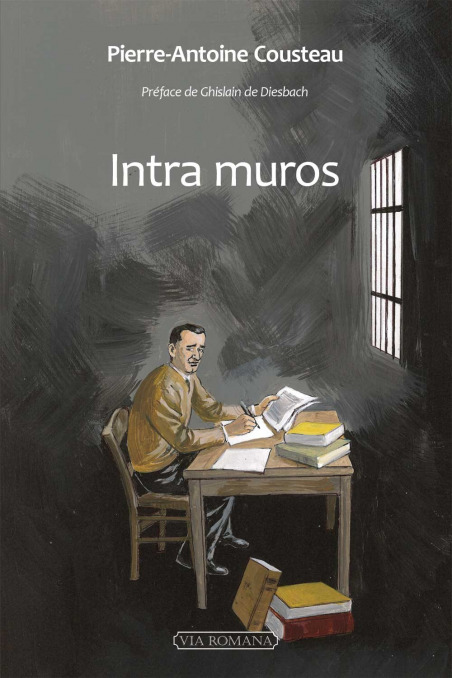

Extraits de Pierre Antoine Cousteau, Intra Muros (écrits de prison), 2017

Décidément, il faut avoir été en prison. Pas pour y rester, bien sûr. Mais il faut y être passé. Et je ne dis pas cela parce que je suis à Fresnes, par gloriole, par une sorte d’absurde vantardise du malheur. Il est des infortunes dont on peut très bien se passer, qui n’enrichissent l’enrichissent en rien la personnalité d’un individu. La chaude-pisse par exemple. Mais il faut être allé en prison, il faut avoir arpenté une cellule étroite aux murs aussi clos sur la vie que la dalle du tombeau, il faut avoir senti sur ses poignets la froide griffe des menottes, il faut avoir partagé avec un casseur obscur le reliquat d’un mégot, il faut tout cela – et d’autres choses aussi, sans doute, que j’ignore encore, la cellule des condamnés à mort, les fers aux pieds – pour savoir à quel point ils ont de sales gueules, des misérable sales gueules, les honnêtes gens. (…)

Il y a aussi en prison des individus répugnants. Mais plutôt moins que dans n’importe quel corps constitué. Et ils sont dépouillés, ces déchus, de l’infernal contentement des bourgeois aux fesses carrées, ils ont en commun – quelle que soit la cause de leur infortune – des lueurs de révolte qui les hissent au-dessus de la tiède moisissure des consciences sans débat. (31 mars 46)

Pas mal du tout, cet univers limité où ne manque aucune des nécessités matérielles de l’existence. Car on a tout de même fait d’heureux progrès depuis Jeanne d’Arc sous le rapport du confort pénitentiaire des condamnés à mort. Lecture à volonté, lumière à volonté, cigarettes à volonté. Et une extraordinaire suralimentation. Comme s’ils voulaient à toute force nous faire regretter la vie. (25 novembre 46)

Tout le monde est debout, le poil hérissé et l’œil gluant pour l’invasion des porte-clefs qui apportent mécaniquement, de cage en cage, la toute petite illusion d’une levée d’écrou. Et les pensionnaires surgissent de leur boîte, les uns après les autres, figés comme des personnages de bas-reliefs égyptiens dans une commune attitude hiératique, la tête légèrement rejetée en arrière, les coudes au corps, les avant-bras pliés, les deux mains crispées sur les anses d’une sorte d’urne ovoïde qui est notre tinette individuelle. Le jeu consiste à vider la tinette – en s’éclaboussant le moins possible – dans un vaste baquet de bois qui symbolise en permanence, à l’entrée du dortoir, les progrès de la technique sanitaire française. Alors une épouvantable odeur de merde brassée épaissit l’atmosphère, imprègne les choses et les gens. L’odeur même de Clairvaux. L’odeur de toutes les Centrales. La cloche d’abord. Puis la merde cascadante. La journée ne peut pas commencer autrement. Toutes les journées. De la première à la dernière.

Il y a ensuite une avalanche fracassante qui dégringole vers le rez-de chaussée. Des centaines de sabots martèlent les vieilles dalles sonores et les marches de pierre érosées (sic) par des siècles d’expiation. (…)

Jadis, on esquissait à l’intention du brigadier une sorte de salut militaire. Ce rite est passé de mode. Ce qui ne l’est pas, c’est l’évaluation rituelle, automatique, de la ration de pain. L’homme qui vient de recevoir sa boule la soupèse gravement d’une flexion de l’avant-bras et répète l’opération deux trois fois tout en gagnant sa place sur les bancs de bois. S’il est d’humeur conciliante ou frivole, les choses en restent là. Mais il y a des individus qui ont une conscience aiguisée de leurs droits, qui vivent dans la terreur constante d’être lésés, qui sont perpétuellement à l’affût d’une occasion de se faire rendre justice. Je cherche en vain d’autres qualificatifs que celui d’« emmerdeurs » pour désigner ces sortes d’individus. On les retrouve dans toutes les collectivités humaines et il semble que ce soit tout spécialement à leur intention que des vicieux aient inventé la démocratie. Pour ma part, l’idée qu’un homme puisse avoir des droits quelconques m’apparaît comme le comble de la cocasserie. Cette sotte prétention, hors de nos murs, est déjà affligeante. Mais ici ! Ici où les apparences ne sont même plus sauvegardées. Les éternels emmerdeurs n’en renoncent pourtant pas pour si peu à persévérer dans leur être, et l’octroi du pain quotidien leur fournit, outre l’aliment du corps, l’aliment de l’esprit, l’occasion providentielle de s’insurger avec véhémence contre la honteuse violation de leurs droits imprescriptibles.

Il est du bagnard comme du vaincu. N’est vaincu que celui qui admet sa défaite. N’est bagnard authentique que celui qui se résigne à l’état de bagnard, qui en adapte les signes extérieurs, qui s’installe passivement dans sa condition, dans le statut prescrit par le règlement et les traditions, qui se coiffe du calot d’uniforme et ne brûle pas ses sabots. Celui-là entre dans le jeu de l’ennemi. Celui-là légitime le verdict de l’ennemi. Sa capitulation le condamne une deuxième fois.

Je sais bien, certes, qu’il ne saurait être question de révolte ouverte. C’est avec soi-même, pas avec les geôliers que le débat est engagé. Il s’agit de se prouver qu’on reste intact, qu’on subit, qu’on n’accepte pas. L’administration de cette preuve se limite forcément à des manifestations de minime envergure, dérisoires, voire saugrenues. Peu importe. L’essentiel est de s’imposer en permanence une discipline du refus et de ne cultiver que les seules valeurs dont l’épanouissement semble un défi au conformisme pénitentiaire. Même si l’on doit, pour cela, choir dans un maniérisme qui serait ridicule au pays des hommes libres. Vouvoyer ses camarades de chaînes est, en soi, une insurrection. Se raser tous les jours, avoir un pli à son pantalon de bure et les ongles nets, c’est la négation de l’imagerie carcérale. Quelques fleurs fraîches dans un verre à dents, c’est une victoire sur ceux qui nous poursuivent de leur férocité vigilante. Et si je mets tant d’obstination à me brunir, c’est pour avoir la joie de dire un jour à l’ennemi : « ce que je faisais, lorsque vous m’aviez mis à l’ombre ? Je prenais des bains de soleil. » (prison,1949)

S’ils n’étaient point aussi idiots, ils auraient compris tout seuls combien il est périlleux d’enfermer des adversaires et de les maintenir en cage, et de les laisser ruminer interminablement d’interminables rancœurs. Car c’est à l’université de la prison que les idées parviennent au maximum de leur puissance dévastatrice, que se fignolent les révolutions, que se mûrissent les revanches sans merci. C’est en prison que Lénine et Trotski et Staline se sont formés, qu’Hitler a écrit Mein Kampf, que Nehru s’est qualifié pour l’empire des Indes, que des centaines de milliers de militants obscurs et falots ont reçu la claire révélation de formidables impératifs.

Pour une fois, je vais faire l’éloge de la France. Ça n’est pas dans mes habitudes, mais il faut bien dire les choses comme elles sont, il faut bien dire que les prisons françaises sont les plus agréables du monde. En Russie, on n’oblige pas seulement les détenus à casser des cailloux, on se préoccupe d’en faire des marxistes : à côté du maton russe, il y a le commissaire. En Espagne, on n’oblige pas seulement les détenus à casser des cailloux, on se préoccupe du salut de leur âme : à côté du maton espagnol, il y a le confesseur. En Amérique, c’est bien pis encore, on n’oblige pas seulement les détenus à casser des cailloux, on se préoccupe de les régénérer : à côté du maton américain, il y a l’éducateur, l’assistante sociale, le statisticien, le psychologue, le sociologue, le criminologiste, le psychiatre, le psychanalyste.

En France, il n’y a rien de tout cela. Il n’y a que des tas de cailloux et il faut seulement les casser. Parce que le système pénitentiaire français, figé depuis Louis-Philippe dans une immobilité formidable, est le plus archaïque, le plus rétrograde qui soit. Le prisonnier n’est pas un homme, c’est une bête, c’est une chose. La France ignore ses pulsions émotionnelles, son complexe d’Œdipe, ses péchés, ses blasphèmes, ses déviations politiques. Il est indifférent qu’il se damne, indifférent qu’il soit un bon républicain, un bon démocrate. Il y a les cailloux à casser et ça suffit. En un mot, la France se fout éperdument de la personne humaine. Grâce à quoi les prisons françaises sont supportables.

Car c’est lorsqu’on se mêle de l’améliorer que la condition de l’homme devient franchement intolérable, lorsque les réformateurs et les moralistes fondent sur le pauvre monde. Malheureusement les prisonniers français ne soupçonnent pas à quelles calamités ils échappent. Comment devineraient-ils qu’il y a quelque chose de beaucoup plus atroce que le concassage des cailloux et que c’est la sollicitude des hommes de science et des hommes de Dieu ? (1er octobre 50)

Retrouvé en lisant le roman de Paraz Le Lac des songes, des relents de chambrée que j’avais plus ou moins oubliés : les plaisanteries sinistres, le déconnage permanent des hommes en tas. Et je m’aperçois que les plus mauvais moments de ma vie furent sans doute ceux où l’on m’a contraint de vivre la vie du troupeau, au régiment, à la guerre, au stalag, avec des gens de mon pays. Je m’aperçois de cela au bagne, après six ans de bagne, c’est-à-dire après six ans d’une promiscuité qui n’est pas moins envahissante que celle de l’armée, du métro, des meetings et des stades. Mais justement, cette promiscuité-là n’est pas de la même nature. Sur sept cents de mes compatriotes pris au hasard, il n’y en a pas trois avec qui je me sente une ébauche d’affinité. Ils me sont aussi totalement étrangers que s’ils débarquaient d’une autre planète, et lorsque les circonstances m’obligent à subir les pets et leurs discutages de coup, leur seule présence est, en soi, un tourment. Ils ne sont pas seulement des étrangers, ils sont des ennemis, ils sont l’enfer : « l’enfer c’est les autres ». Ici, les hommes en tas ne sont jamais parvenus à m’exaspérer aussi totalement. […] (16 mai 51)

C’était un avantage. Il y en avait d’autres. La prison est la « chambre de méditation » de tous ceux qui ont une vocation révolutionnaire. Maurice Thorez raconte que c’est en prison qu’il a découvert – grâce à Vingt mille lieues sous les mers et au Comte de Monte-Cristo – les réalités de la science et du capitalisme. Hitler a écrit Mein Kampf en prison. Lénine et Trotski ont pensé le bolchevisme en prison. Nehru s’est préparé par quinze années de prison à chasser les Anglais des Indes. Ce qui, soit dit en passant, devrait inciter les puissants à ne jamais mettre leurs adversaires en prison. Il peut être politique de supprimer un adversaire. Il est tout à fait déraisonnable de l’incarcérer. Lucien Rebatet et moi, nous avons lu à Clairvaux des monceaux d’ouvrages que, sans cela, nous n’eussions jamais eu le loisir de feuilleter. Nous avons eu tout le temps de mettre de l’ordre dans nos idées subversives, de rationaliser nos impulsions, de consolider nos dégoûts et nous avons écrit des dizaines de kilos d’œuvres posthumes avec une sérénité et un détachement que nos travaux forcés de journalistes libres ne nous eussent jamais autorisées. (1953)

Soutenez les artisans !

ici ou ici