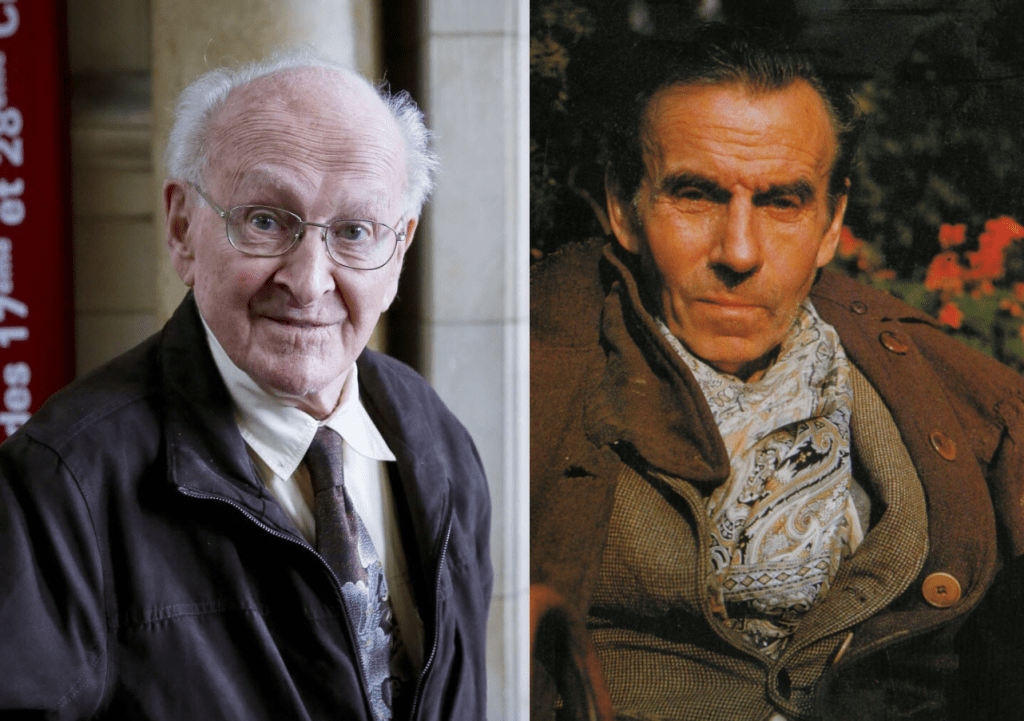

Robert Faurisson et Louis-Ferdinand Céline

Nous sommes bien dans l’aristocratie de l’esprit !

Publié dans La Revue célinienne n°1, 1978

À Arletty, à son courage…

« Je suis touché… Je ne touche pas » : ces mots sont de Céline. Du fond de son exil au Danemark il les adressait à tous ceux qui auraient voulu lui venir en aide par de l’argent. Pour ma part, dans ces mots je vois comme une réplique spontanée, comme une devise de circonstance venue de cet aristocrate né qu’était Louis-Ferdinand Céline. Il aurait eu le droit de s’appeler Louis des Touches (avec la particule), mais il préférait signer Touches (ainsi que le veut le bon usage) ou Destouches (sans la particule), ou encore… Céline.

Sa vie a été celle d’un gentilhomme déclassé et, somme toute, heureux de l’être. On a certes raison d’évoquer son expérience du petit peuple, de la vie de boutique, de la communale, de la caserne et du dispensaire. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier qu’il fut cet enfant qu’on baptisa dans sa robe de baptême du roi de Rome, cet écolier qu’on envoya, comme un fils de famille, achever ses courtes études en Allemagne et en Angleterre, ce garçon qui apprit de sa mère à distinguer la dentelle de Bruges de celle de Malines et à connaître styles et époques du mobilier d’art. Son apprentissage commercial, il le fit dans la bijouterie, la joaillerie et la ciselure. En 1912, c’est dans le corps prestigieux de la cavalerie qu’il choisit de s’engager. Sur le front, il brilla par un fait d’armes digne d’un cavalier français. Reprenant ses études, il s’acquit la culture classique et scientifique d’un esprit distingué. Il participa à l’aventure coloniale, entra dans le monde de la SDN, parcourut la terre.

Et, pour son malheur, le gentilhomme se fit écrivain. Bien sûr, il fut ce chroniqueur puissant et tragique (voy. Nord) qu’on a comparé aux grands tragiques grecs et à Shakespeare ; il écrivit l’épopée d’une Europe déchirée et pantelante. Mais aussi – car que vaut le poison tragique sans le contrepoison comique ? – il trouva le moyen d’être, dans toute sa force et dans toute sa finesse, le plus comique de nos auteurs. Il fut « agonique mais marrant », plus comique que Rabelais ou Molière. Français jusque dans la moelle des os, il sut retrouver aussi, d’un Du Bellay ou d’un La Fontaine, la « finesse dentelle d’ondes » et la mystérieuse transparence. Jusque dans l’argot et l’ordure il se montra subtil, n’oubliant jamais que, même et surtout là, tout est affaire de choix et de placement des mots, de cadence des phrases, de « petite musique » et de toutes sortes de « fragilités impératives ».

Céline est bien le seul de nos auteurs du siècle à parler toutes les langues françaises : l’argotique, la populaire, la familière, aussi bien que l’académique, l’aristocratique et la guindée ; il marie la langue de Bébert à celle de la tante Armide qui « ne parlait qu’à l’imparfait du subjonctif ». Aucun chiqué surtout. Une gouaille qui n’est jamais vulgaire. Un poète ayant horreur de la « povoîsie ». Un sentimental qu’écœure le « babouilli sentimental ». Un « rêveur bardique, lyrique, un peu con enfin… » Un homme raffiné épris de danse, de musique (populaire ou non), véritable « fétichiste » du muscle et de la beauté physique. Normalement, « gai et mutin ». Enthousiaste. Prenant le parti de la vie et n’aimant que ceux qui créent et non ceux qui détruisent. Admirant la science audacieuse et désintéressée : celle d’un Pline l’Ancien, d’un Harvey, d’un Semmelweis, d’un Claude Bernard, d’un Pasteur, d’un Conti. Architecte, s’il n’avait été médecin hygiéniste. Avec cela hypersensible à la peur et aux catastrophes, et courageux parfois jusqu’à la plus folle témérité. Dénonçant ce qui lui fait horreur avec la générosité de tempérament, avec les outrances et les hyperboles du grand orateur ou avec le désespoir suicidaire de Cassandre.

Céline n’aimait ni l’argent, ni la guerre. Pour lui, les Juifs de 1936 étaient l’argent et voulaient la guerre. Considérant qu’ils étaient le contraire d’une minorité opprimée, constatant leur puissance dans le monde de la politique, de la finance et des journaux, notant leurs incessants appels à une croisade du monde entier contre leur ennemi personnel Adolf Hitler, il devait publier Bagatelles pour un massacre (1937) et L’École des cadavres (1938) pour mettre les Français en garde contre les dangers d’une nouvelle boucherie. Aujourd’hui, un contresens qui a presque force de loi veut que ce « massacre » et ces « cadavres » aient été, dans l’esprit de Céline, ceux des Juifs. C’est une erreur, c’est un mensonge. Le « massacre » et les « cadavres » qu’il redoutait de voir (il suffit de se reporter aux textes) étaient ceux de toutes les victimes européennes de la « croisade » à venir. Ces victimes désignées, on les dressait, en 1937 et en I938, pour en faire les cadavres du massacre généralisé qui allait être celui de la guerre de 1939-I945.

Contresens, outrages, censure honteuse (Céline est le seul auteur au monde à connaître la censure pour trois de ses ouvrages, une « autocensure » qui n’est pas, en réalité, imposée par sa veuve, mais par le terrorisme ambiant) : avec le temps Céline triomphera de tous ces obstacles.

Mais, en attendant, que ceux qui l’aiment se lèvent courageusement, et qu’ils le défendent comme il le mérite !

Lire également : Louis-Ferdinand Céline : Je ne sais pas jouir de la vie