Extrait de Pierre Drieu la Rochelle, Notes pour comprendre le siècle, 1941

— Certes il y avait de grandes villes au Moyen Âge où bien des hommes étaient entassés, mais pourtant point si grandes ni si nombreuses, ni étendues les unes aux autres par tant de petites villes qu’à partir du XVIIIe siècle. Et dans les villes, les conditions n’étaient pas telles que l’homme y puisse perdre tout l’enseignement de la nature. Elle lui remémore sans cesse le juste rapport entre le corps et l’âme, la joie et la douleur, la vie et la mort.

— L’homme dans la grande ville ne sait plus ce qu’il y a derrière la faim et la soif ; il oublie les plantes, les animaux et les saisons. Pour lui les chiens, les chevaux, les chats, les oiseaux ne sont plus que des poupées. Il vit comme, si on ne mourait pas, il pense comme s’il n’y avait pas de tremblements de terre, d’épidémies, de guerres, de massacres. Ou le peu qu’il sache encore de tout cela il le nie éperdument et prétend que cela n’est plus ou ne va plus être, Et, en effet, cela ne sera plus puisqu’il nie l’enfant.

— L’homme ne marche plus, ne court plus, ne saute plus. À peine remue-t-il ses organes et ses membres. Il mange et boit trop. Le seul mouvement qui lui reste est celui de l’érotisme.

— Il vit selon une routine très restreinte, il passe d’une chambre dans une autre chambre, d’une rue dans une autre rue, Les étendues immenses de la ville moderne anéantissent l’horizon, noient la pierre dans la pierre et l’homme dans l’homme. La pierre, cette chose vivante, devient une abstraction tout aussi bien que la chair humaine. L’homme ne voit plus en fait de pays que des lignes raidies, des couleurs cuites, les visages de la foule qui sont des chiffres à peine grimaçants, d’innombrables zéros mal gonflés par un mince souffle de vie.

— L’industrialisme accentue les méfaits de l’urbanisme. Du fait de la fabrication de tout par la machine, la ville prend un aspect toujours plus abstrait, plus raide ; prise dans le mouvement des innombrables machines qui président à ses travaux et à ses plaisirs, elle devient elle-même une immense machine. La vie va de plus en plus vers un automatisme instantané.

— Le rationalisme, effrayé de lui-même et de son éloignement de la vie, s’est efforcé de s’en ressaisir en se faisant matérialisme, puis machinisme, puis automatisme ; ainsi, il est revenu sur lui-même et a retrouvé sa pure abstraction. Notre vie actuelle entre les machines à calculer et les printings, les journaux et les cinémas, le pari mutuel et les machines à sous, les musées et la vulgarisation de l’érudition est exactement enfin une page de Condillac.

— La machine nous fait voirie triomphe, mais aussi la déchéance de la raison. Privée de l’effluve mystique, la raison dès lors incapable, aussi bien de vaste embrassement que de pénétration subtile, inapte à saisir en même temps les vertus propres de l’universel et celles du particulier, de l’invisible et du visible, s’alourdit, s’enlise dans la seule matière. Elle en poursuit les immédiates lois sans plus saisir en elles la vibrante correspondance avec les lois d’un ordre supérieur.

— La machine prolonge, amplifie, rend comme irrémédiable la désincarnation de l’homme par le rationalisme, car la matière ce n’est pas la chair.

— Par la machine, l’homme s’éloigne de plus en plus de son corps et de la nature. Il s’engage dans une spéculation terre-à-terre, dans une mythologie de plus en plus confinée à la surface des objets, dans une idolâtrie, un fétichisme sans frémissement. La machine engendre la machine, et la multiplication des objets qu’on dit utiles fait une inutilité énorme, terne, morne, sans rayonnement, un encombrement destructeur.

— Destructeur de plus en plus, car la science tournée vers la technique, vers les applications pratiques, bientôt à bout dans sa génération du vain et de l’absurde, se tourne peu à peu de la paix vers la guerre. Un jour elle saute le pas et se rue soudain tout entière vers les œuvres militaires.

— La science, dévissée de tout axe spirituel, se détend follement, devient démoniaque. Elle n’est plus que le Moloch des armées : ayant vidé l’âme et le corps de l’homme, elle n’a plus qu’à en balayer les débris à coups de bombes et de torpilles. Elle défigure la guerre comme elle a défiguré toutes les autres fonctions humaines.

— Peu à peu dans le corps engourdi des villes se sont perdus les effets divins du travail des champs qui maintient seul l’harmonie entre la nature et l’homme. Les facultés d’invention et de création de l’homme dans tous les domaines ne sont que le prolongement de ce rapport, elles ne durent que dans la mesure où, après qu’il est interrompu, en persiste la mémoire dans ses nerfs et dans ses réflexes, et elles ne survivent pas à l’oubli entier qui peut l’anéantir. Dans les villes, l’homme file sur l’erre de ce souvenir pendant quelque temps et puis c’est fini. Il faut des artisans pour préparer les artistes, mais les artisans s’étiolent quand ils se sont éloignés depuis un certain temps du milieu paysan.

— Un homme naît peintre ou musicien. Ce sont les gestes de ses ancêtres qui ont préparé ses gestes. Un homme naît peintre, il ne le devient pas. Les époques surcivilisées sont encombrées de fausses vocations qui sont des vues de l’esprit, des velléités imitatives, parce qu’elles ne sont pas des nécessités imposées par l’hérédité. C’est en vain que de nos jours, un jeune homme s’éveille parmi les trésors des musées ou des concerts et des bibliothèques : s’il a reçu de ses parents des sens engourdis depuis longtemps, son ambition n’obtiendra que des bafouillements.

— Les villes ne sont fécondes que dans une ambiance paysanne relativement proche. La Florence du XVe siècle, le Paris du XVIIIe étaient dans cette ambiance. L’afflux paysan vient renouveler à la ville la vigueur et la sûreté des gestes. Certes, non point par un apport direct et brut, mais à travers une filtration. Un fils de paysan ne devient pas peintre, ce lui est probablement impossible ; Millet n’est pas un grand peintre. Toutefois sur une souche paysanne une société urbaine qui n’est pas encore trop éloignée de la terre peut aspirer et décanter la sève. La vertu paysanne ne joue plus dans un monde qui a aboli les étapes préparées, les relais nécessaires. Le pompage hâtif exercé par nos institutions égalitaires ne produit plus rien.

— Les peintres du XIXe étaient des fils de bourgeois pour la plupart, mais les bourgeois alors n’étaient pas loin des paysans et vivaient encore dans un air paysan ou artisan. L’artiste était encore près des choses et des choses en train de se faire, de mûrir. Il entendait encore dans la rue le cri varié des marchands des quatre saisons, du vitrier, du conducteur de chèvres, du réparateur de porcelaines, du marchand d’habits ; il pouvait voir la cuisinière préparer des gâteaux et des pâtés. Une certaine éducation de oreille et de l’œil lui était encore assurée.

— Au début du XIXe siècle, dessiner était encore une nécessité vitale pour l’homme, et non un luxe, une survivance, puisqu’il n’y avait pas encore ou à peine la photographie. Et il n’y avait pas si longtemps que les livres étaient écrits à la main. Et la machine à écrire individuelle ne s’était pas superposée à l’imprimerie.

— Aujourd’hui à quoi servent les mains ? Mains, pauvres mains, qui pendent mortes à nos côtés. Comment voulez-vous que naissent encore des peintres, alors que les mains sont mortes ? Ni non plus des musiciens. Ni même des écrivains. Car le style naît pour ceux-ci comme pour tous les autres de la mémoire de tout le corps.

— Du reste, le paysan voit lui-même peu à peu se tarir ses vertus. Avec la nature, avec les choses ses contacts sensuels et manuels diminuent ; il n’est plus l’artisan universel qu’il était autrefois ; il renonce à façonner ses outils, il les achète, ainsi que les vêtements, les meubles, les semences, toutes sortes d’ingrédients. La machine remplace l’outil. L’agriculture devient en partie une industrie détachée de la nature, imposée à la nature comme les autres industries. Dès lors, étant perdu, comment le paysan pourrait-il encore sauver l’homme de la ville ?

— Du même mouvement que l’homme des villes cesse d’être paysan, il cesse d’être guerrier. C’est encore pour lui une façon de perdre le sens de toute œuvre, de toute pensée. Le travail du guerrier, c’est une autre façon pour l’homme d’éprouver corps et âme, de les maintenir dans un juste rapport, c’est le suprême travail manuel et moral. Et c’est la suprême expression de la nature, sans cesse entre la vie et la mort.

— Les mots n’ont de valeur que s’ils sont encore près de l’action, la suivant et la précédant tour à tour, mais si la distance augmente entre mat et acte, entre vie et mort, le mot se décolore et se fane comme une plante arrachée.

— L’homme romantique est un homme qui, ayant senti dans les mots baisser la sève, a commencé de les exaspérer, de les forcer pour compenser leur perte de réalité. Les premiers romantiques se sont ainsi bien donné le change. Hugo ne s’est sans doute jamais aperçu qu’une partie de sa grandiloquence reposait sur une fanfaronnade physique. Mais les suivants ont assez bien compris leur destitution, qu’ils s’en soient vantés ou qu’ils l’aient maudite..

— Quand la société s’éloigne de la guerre, toute passion et singulièrement tout amour meurt bientôt. Qu’est-ce qu’un amant qui ne peut plus tuer son rival et que son rival ne peut pas tuer ? Qu’est-ce qu’un homme qui n’est pas plus fort que la femme, qui n’est pas promis à des épreuves plus fortes ? Comment une femme peut-elle supporter encore l’enfantement si son mari ne supporte pas le combat ?

— L’homme n’étant plus occupé par la guerre fait trop l’amour, il se fatigue, il devient passif. Inverti avec la femme, il peut aussi bien l’être avec l’homme. Et la femme caressant l’homme peut aussi bien caresser la femme.

— l’homme ne risque pas sa vie dans le combat, il ne risquera bientôt plus sa vie dans la paternité. Car faire un enfant, c’est à demi mourir, c’est à demi s’effacer, c’est mutiler à jamais son égoïsme. Rousseau, un des premiers égotistes, l’avait bien compris qui mit ses enfants à la fourrière.

— À partir du moment où l’homme ne risque plus la mort, il ne peut plus croire dans les dieux, car ils représentent le sentiment de la vie affrontant la mort et la surmontant. L’homme en perdant le sens de la gloire perd le sens de l’immortalité et en perdant le sens de l’immortalité il perd celui de la divinité.

— Mais si la divinité meurt, la nature ternit et la chose humaine imperceptiblement dépérissante devient fastidieuse.

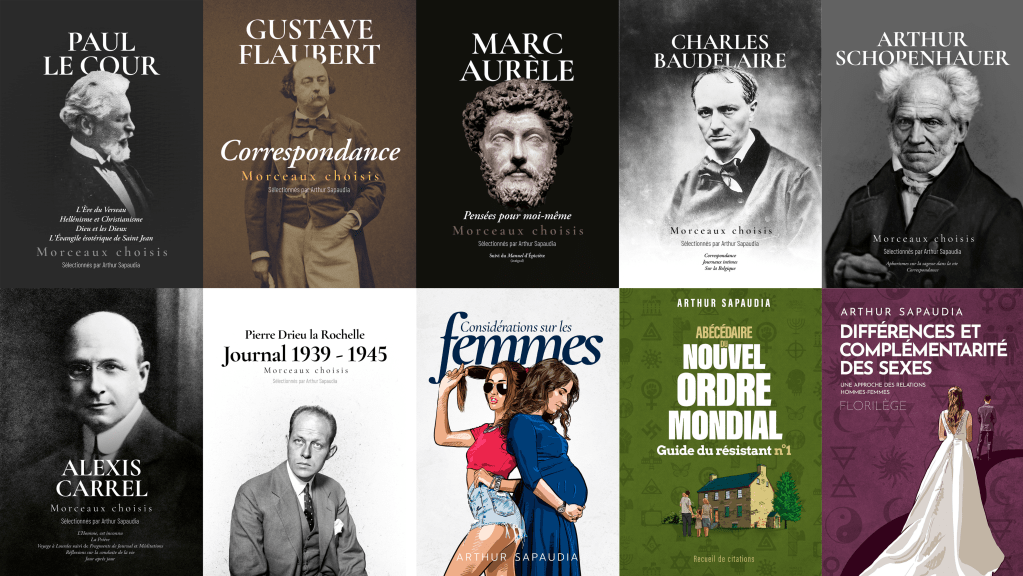

— Le romantisme était né en même temps que le rationalisme, il l’a connu comme un mal, mais auquel il était lié. Dans la mélancolie romantique de la première génération, il y a un pressentiment des extrémités où atteindrait le mal rationaliste autant qu’une réaction aux premières atteintes de ce mal. La seconde génération voit le mal dans toute sa profondeur. Baudelaire et Flaubert discernent toute la laideur et la misère de l’homme tel que le fait le rationalisme devenu scientisme et machinisme.

— Baudelaire analyse le mal dans son recès intime, tandis que Flaubert le situe dans son décor. Puis c’est Barbey, Villiers, Bloy qui produisent la totale vitupération.

— Barbey dans sa critique littéraire a montré partout la décadence de l’esprit mâle. Dans ses créations romanesques, en doublant les contours d’une utopie du passé déjà esquissée par les jeunes écrivains de la Restauration, il a assuré un contraste plein d’enseignement aux horreurs contemporaines largement décrites et décriées par Flaubert, Daudet, Zola, Huysmans.

— Villiers a repris l’analyse de Baudelaire ; il y a élargi la pénétration philosophique.

— Bloy a dépeint en traits flambants dans sa propre personne, parmi les décombres de l’âge bourgeois et aussi prolétaire, le désespoir de l’homme, de l’homme résistant ayant gardé ou restitué en lui-même le trésor perdu du corps et de l’âme, la connaissance de leur liaison sacrée.