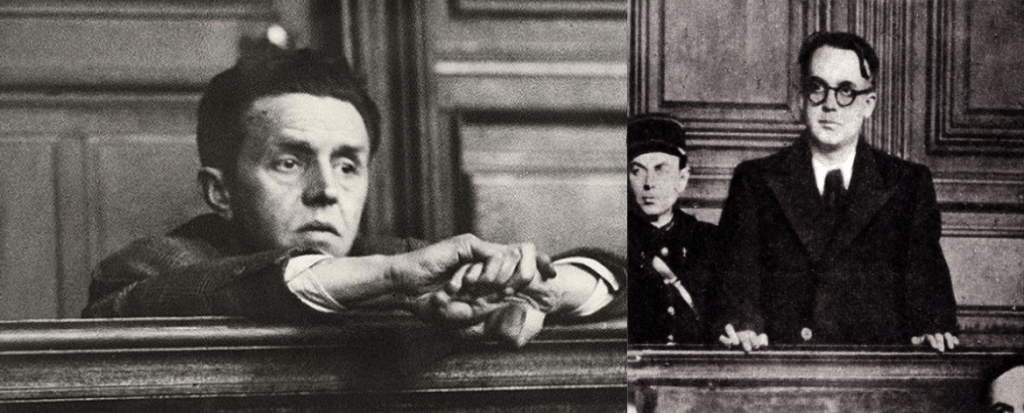

L’Inédit de Clairvaux, écrit en 1947 en prison et publié en 2015.

Nous avions débuté côte à côte, devant les formes de cette même imprimerie balzacienne. J’avais vingt-six ans, lui vingt et un à peine. Il était presque adolescent encore, avec un visage replet et poupin, malgré le bleu d’une barbe très drue. Cet air de gros enfant réjoui masquait les traits typiquement ibériques de ce Catalan, le nez court, l’ossature allongée, l’œil brillant et le cheveu très noir, tel qu’il abonde, avec les mêmes lunettes rondes, chez les peintres espagnols, Goya en particulier. Je fignolais mes premières rubriques de cinéma, il signait dans la page littéraire de L’Action française de petits articles sous le pseudonyme de Jean Servières. Nous avions fait nos premières promenades dans les Halles nocturnes, parmi les tas de choux et les bouchers sanglants.

À quelque temps de là, Pierre Varillon, factotum de Maurras et négrier assez odieux mais dont on doit reconnaître le flair, confiait sans hésitation le feuilleton littéraire de L’AF à ce gamin inconnu, encore élève de Normale. Le nouveau critique n’avait invité dans sa chambrette de la Cité universitaire, il était venu me voir dans le gourbi saugrenu – une magnifique moquette, héritée d’un locataire russe, sur le plancher, et quatre chaises de paille sur cette moquette – que j’habitais rue Jean-Dolent, à côté de la Ligue des droits de l’homme et face à la Santé. Il portait déjà les vestons de grosse étoffe, un peu trop amples, et les étranges cravates, chevelues, pelucheuses, tissées de ficelles qui devaient jusqu’au bout rester dans son personnage. Ce n’était d’ailleurs pas chez lui un souci de composition, mais ces bizarres cravates l’amusaient, elles étaient un de ses nombreux jeux, et il devait rester fidèle au négligé de mode à Normale par goût de la liberté.

Je ne me doutais guère qu’il était en train de vivre cette féerie estudiantine qui fut un des plus grands bonheurs de sa vie et dont le souvenir a coloré tous ses livres. Avec l’abord le plus charmant et le plus simple, il se livrait peu aux nouveaux venus.

Tout en nous rencontrant assez souvent et en y prenant plaisir, nous en étions restés durant plusieurs années, surtout de son fait, à une camaraderie cordiale. Finalement, nous étant observés à loisir, nous nous connaissions assez bien. Il avait avancé beaucoup plus rapidement que moi dans notre métier. J’ai toujours écrit phrase à phrase, sinon mot à mot, laborieusement, aussi incapable de ne pas écrire que de ne pas respirer, mais en pestant, en tirant sur les ridelles, écœuré par les truismes dont il faut se décoller à chaque pas, obligé jusque dans les moindres besognes à travailler contre la montre, à me fixer un rendement minimum. Je ne comparais pas sans dépit ma lenteur de tâcheron à la merveilleuse aisance de Brasillach.

Comme la plupart des normaliens, il avait acquis rue d’Ulm une méthode et des recettes de travail que je ne posséderais jamais. Il avait eu des maitres, l’excellent professeur Bellessort par exemple, tandis que depuis l’âge de seize ans j’étais pour ainsi dire un autodidacte, je n’avais plus toléré aucun enseignement. Quinze ans plus tard, je butais encore sur des difficultés d’idées, de rédaction que Brasillach résolvait au courant de sa plume. Cependant, tout compte fait, je ne lui enviais pas ses succès. J’admirais ses dons, je regrettais qu’il n’en fît pas un usage plus rigoureux. Tandis que je demeurais enchaîné au journalisme, il avait gagné une flatteuse réputation d’écrivain. Mais ses petits romans poétiques [blanc dans le manuscrit] pour ceux qui n’osent pas aborder le poème et n’ont pas d’histoires à raconter -, ses travaux de librairie, agréables, superflus, assez peu personnels sur Virgile ou sur Corneille seraient-ils vraiment plus durables que les articles au jour le jour qui finissent dans le cabas des ménagères ?

J’insistais sans doute un peu trop sur mon goût très réel pour les chroniques littéraires de Brasillach, pleines de suc et de verve, pour son Histoire du cinéma, composée avec son beau-frère Maurice Bardèche, si vivante, si pittoresque, ce qui était manière déguisé de lui avouer mes réserves pour ses autres écrits, les plus importants à ses yeux. Je me demandais s’il ne lisait pas trop de livres, en se les assimilant tous, des plus sages aux plus fous, pour en créer lui-même qui fussent indiscutablement originaux.

Comme les chefs d’orchestre, lorsqu’ils veulent composer, il manquait de parti pris. Je craignais qu’il ne se fixât à mi-chemin entre la tradition et le modernisme mitigé. Trop sûr de son adresse, il se lançait dans n’importe quel projet. Son style, excellent dans l’improvisation du journal, se relâchait, s’amollissait dans les ouvrages de longue haleine, empruntait à Péguy et à Claudel toutes les facilités de leur rhétorique. Je l’engageais de mon mieux à devenir plus sévère pour lui-même, à resserrer son expression. Mais il faisait glisser rapidement ces propos. Mon autorité était mince, et Brasillach, collaborant à des journaux de parti, déclenchait par ses moindres essais une louange uniforme. Je n’en déplorais pas moins en secret l’académisme de sa Nuit de Tolède, répertoire de toutes les images artificielles, de toutes les conventions qui guettent la littérature de l’amour physique.

Il avait soulevé assez cavalièrement à mon ami Cailleux l’idée des Sept Couleurs, pour n’en tirer que des exercices superficiels. Bref, j’attendais toujours à la veille de la guerre son premier « vrai livre ». Je me rassurais en me disant qu’il était encore bien loin de la quarantaine, l’âge ordinaire des romans, et que ses huit ou dix volumes déjà publiés pourraient constituer, après tout, un prélude gracieux et frais s’ils étaient suivis d’œuvres plus denses et enfin élaborées. Il me semblait qu’il lui suffirait d’une aventure où son cœur s’engageât, d’un léger échec où il se replierait un peu pour lui apporter les notes profondes, la fermeté, les mélodies élargies et soutenues qui manquaient jusqu’ici à ses sonatines.

Je le souhaitais d’autant plus vivement que son entrée à Je suis partout nous avait beaucoup rapprochés. Certains lecteurs, pour qui tout écrivain ne peut manquer de sécréter la jalousie veule, refuseront sans doute de me croire. Cependant, je n’assiste jamais au film, à la pièce, je n’ouvre jamais le livre d’un homme que j’estime ou que j’aime sans espérer très franchement que ce sera bon. Je n’y vois d’ailleurs aucun mérite. Il est infiniment plus agréable de louer dans l’élan du plaisir qu’avec les lèvres, il est toujours séduisant, surtout lorsqu’on est jeune, de se dire que l’on est le copain, l’ami d’un grand créateur.

De charmant compagnon, Brasillach était devenu pour moi, après 1936, un très bon ami. Il respectait ou épargnait des valeurs morales et métaphysiques qui depuis longtemps n’avaient plus pour moi aucune existence. Il était pour sa vie intime d’une discrétion de chat persan et moi d’une impudeur de barbet. Mais nous acceptions toujours plus aisément nos différences, à voir tout ce qui nous unissait. Nous aimions tous deux la même France, nous souffrions par les mêmes coins de notre peau et de notre cervelle des maladies qui la rongeaient, la défiguraient, la mettaient en péril de mort. Nous étions entrés dans la polémique au même moment, dans le même mouvement de civisme indigné, de patriotisme souffleté.

Ma truculence enchantait Robert, et j’admirais la férocité espagnole qui se révélait chez ce jeune poète dodu, rieur et voluptueux. Dans notre groupe, nous étions aussi les deux artistes. Nos cultures se complétaient, la sienne d’abord littéraire, et dans ce domaine immense, magnifique, la mienne davantage plastique et musicale. Après une échinante journée d’articles et de tracas politiques, nous pouvions faire la pause ensemble pour parler d’un Van der Weyden perdu dans un musée lointain, ou d’une silhouette de Proust. Je rêvais d’entreprendre avec lui un long voyage de bohème et de dilettante, de le familiariser avec la musique, car je n’admettais pas qu’un garçon aussi sensible y demeurât à moitié sourd.

Je l’avais revu pour la dernière fois en janvier 1940, sous son uniforme de lieutenant, permissionnaire de la ligne Maginot. La guerre, le hourvari militaire avaient aboli les distances fictives que nous affections de garder entre nous par une sorte de protestation tacite contre le débraillé du journalisme. Nous nous étions tutoyés, donné l’abrazo, Pac, Robert et moi, compagnons de la même lutte, nous avions vécu côte à côte depuis deux ans dans la montée de la guerre, les journées les plus pathétiques de notre existence. Nous étions désormais fraternellement soudés par les souvenirs de tant d’angoisses, de fureurs et de désespoirs. Et dans ce trio, les affinités intellectuelles, affectives jouaient encore entre Robert et moi. Il réservait toujours en lui une zone secrète où n’avaient accès que quelques très rares intimes de cette enfance et de cette adolescence dont il gardait le culte. Je lui apportais sans doute plus d’affection et de confiance qu’il ne m’en rendait, mais c’est une des règles de ma destinée, en piquante contradiction avec ma réputation d’égoïste. Pour ma part du moins, en 1940, je possédais trois ou quatre amis du même rang que lui, mais je n’en avais pas de plus cher.

A la fin d’avril 1941, libéré de son Oflag, comme des centaines d’autres écrivains ou professeurs, il rentrait à Paris. Notre revoir fut infiniment moins chaleureux que je ne l’imaginais. Pour se donner l’avantage d’être seuls à l’accueillir, Laubreaux et Lesca, coutumiers de ces petites puérilités, m’avaient trompé sur le jour et l’heure de son arrivée gare de l’Est. Je ne pensais pas qu’il pût me tenir rigueur de mon absence. Cependant, de ce fait-là, notre première rencontre, le lendemain, n’avait pas eu la spontanéité que je souhaitais. Nous étions loin des effusions de l’année précédente. Je me sentais moi-même un peu gauche devant ce libéré que je ne reconnaissais plus très bien, sous les marques de dix mois d’ennui, de tristesse et de famine. Lesca et Laubreaux aussi vaniteux l’un que l’autre, dans leur besoin de m’éclipser, lui avaient peut-être déjà rapporté quelque ragot de leur cru.

Dans les semaines suivantes, je constatais que Robert, si lucide jusqu’à sa captivité, revenait avec des vues très inexactes et très incomplètes de la politique française. Durant tout un hiver derrière les barbelés, il avait rêvé cette « Révolution nationale » dont je savais depuis le mois d’août qu’elle n’était qu’une frime. J’avais beaucoup à lui apprendre. Mais il ne m’écoutait plus avec la même confiance et la même attention.

Le premier numéro de notre journal qu’il refit était un hymne vibrant à Pétain. Je ne contredisais point à la nécessité de ces hommages. Mais nous devions les doser, avec la prudence et le sang-froid des initiés qui savent à quoi s’en tenir sur la valeur du culte dont ils sont les desservants. Depuis le 13 décembre, je redoutais de plus en plus les dangers d’une propagande maréchaliste conduite sans nuances, abandonnée à des enthousiastes et des ingénus. Aucune politique franco-allemande n’était possible sans la garantie de Pétain. Mais nous n’avions pas le droit de dissimuler à nos ouailles combien cette garantie était précaire, et ballotté, tiraillé le vieillard du pavillon Sévigné. Je n’avais plus aucune illusion sur la franchise de ce vieillard. Nous ne pouvions l’accuser noir sur blanc. Mais nous avions charge d’âmes ; celles de tous les braves bougres qui ne nous eussent peut-être pas suivis s’il ne se fût agi de marcher avec nous « derrière le Maréchal ». Nous avions toujours été loyaux avec eux, nous devions leur permettre, dans toute la mesure du possible, de se décider en connaissance de cause.

Les bannières de la foi, telles que les déployait Brasillach, risquaient d’être celles du plus crédule aveuglement. Brasillach avait dix grands mois de retard sur nous. On ne pouvait le lui reprocher ! Mais notre expérience lui était quelque peu suspecte. Je n’avais pas souffert moins que lui de la déroute. Mais il venait de vivre replié sur cette blessure, sans autre remède que les espérances artificielles de tous les prisonniers. Il n’avait connu les réactions françaises que par une horde d’officiers bourgeois, boutonnés dans des préjugés très étroits. Il ignorait encore l’état véritable de notre pays, beaucoup plus alarmant qu’au soir de l’armistice. Car la chute d’un régime criminel et méprisable n’avait pas compensé la défaite. Pétain n’était « la divine surprise » que pour Maurras, devenu le plus malfaisant fabricant de fictions.

La révolution possible, facile même, attendue et désirée par trente millions de Français, avait avorté, et les avorteurs s’étaient empressés d’escamoter son fœtus. Il ne pouvait pas être question de leur aire crédit, mais de parer à leurs prochains méfaits.

Voilà ce que je tentais d’expliquer à Robert, assez vainement. Mon réalisme déchirait avec trop de brutalité le tissu de ses rêveries. Peu avant son arrivée, j’avais commencé à publier dans Je suis partout un copieux reportage sur mes deux mois à Vichy. J’y travaillais avec persévérance et je m’efforçais de le faire complet, car je comptais l’insérer dans la fin de mes Mémoires. J’avais là un excellent moyen d’éclairer notre public sur cette nouvelle capitale qu’il ignorait autant que Monrovia, sans outrepasser les consignes maréchalistes. Je tenais à démasquer l’abominable carnaval des salopards à galons et étoiles, des dix mille officiers fuyards, ayant tous mérité le poteau pour désertion de leurs postes, la perte de leurs archives et de leur matériel, ou leur abandon à l’envahisseur et qui, non contents de leur impunité, accaparaient insolemment l’Etat nouveau, s’instituaient en juges de sa moralité, en arbitres de sa destinée et de son honneur.

Ces peintures effarouchèrent Robert. De nous deux, c’était pourtant moi le « militariste » – il m’en avait beaucoup blagué -, m’accommodant très bien du métier de fantassin, vivant sur les souvenirs de Verdun, de la Champagne, de la Somme dont je connaissais les moindres épisodes, ayant voulu espérer jusqu’à l’absurde dans la vieille combativité de l’armée française, ayant soutenu durant des années que le corps de ses officiers demeurait une des parties les plus saines de la nation.

Chez Robert, le mépris traditionnel du Normalien pour les armes lutait avec l’hérédité. À vingt ans, rue d’Ulm, il avait signé un manifeste contre la préparation militaire. En 1941, il se souvenait d’être le fils d’un lieutenant de coloniale, tué au Maroc en 1913. Si dégoûté qu’il fût par la bêtise et la jactance des officiers de carrière prisonniers avec lui, il n’avait pas vu la galopade à la Garonne et à la Dordogne, il ne se résignait pas encore à reconnaitre l’authenticité de cette abjection : il se cramponnait au fantôme de notre dignité militaire. Il croyait indispensable de maintenir les mythes, et je me vouais à leur crevaison, convaincu que la France était avant tout malade de mensonges, qu’il n’existait une chance de la guérir qu’en réveillant l’étincelle de vérité dont elle avait tressailli, à la fin de juin Quarante.

Robert m’imposa, cordialement mais sans réplique, de grandes coupures dans mon « Vichy ». Je comptais encore caser dans Je suis partout tout un chapitre. Il me renvoya les épreuves hachées de crayon bleu, en me disant : « Ça a suffisamment duré : il est temps de conclure.» Je n’avais aucune « vanité de copie », habitué depuis trop longtemps à taillader dans celle des copains et dans la mienne pour les besoins des mises en page : il n’y a que les amateurs et les pisse-leur-goutte pour s’affliger de cette chirurgie.

Mais c’était la première fois que je voyais s’exercer une pareille censure à l’intérieur de notre libre soviet, et je subissais ces rigueurs pour le texte le plus important, politiquement, que j’eusse publié à ce jour dans nos colonnes. Durant sept ans, nos articles avaient procédé d’une pensée tellement unanime que je ne gardais pas le souvenir d’un seul paragraphe supprimé pour des raisons « doctrinales ». Gaxotte, notre fondateur, notre chef, quand la guerre commençait à rendre périlleuses certaines vérités, avait fui sans même tenter de nous imposer la sourdine et les ciseaux. Cet accord dont nous tirions tant d’orgueil, n’aurait donc pas survécu, lui non plus, à la déroute. Brasillach m’imposait silence sur l’essentiel. Je n’avais pu démontrer ni la duplicité bredouillante de Vichy, ni l’impudeur de sa gradaille, et encore moins son insanité réactionnaire, déguisée en renaissance nationale.

Cette petite aventure m’affermissait encore, s’il était possible, dans mon dessein. Depuis cinq ans, Je suis partout avait absorbé presque toutes mes forces, je lui avais sacrifié pour des mensualités de saute-ruisseau les trois quarts de mon temps, de mes ambitions, les sinécures lucratives qui s’offraient à moi dans le cinéma, dans la presse. Si j’avais été de tempérament dévot, j’eusse pu dire qu’il représentait pour moi un apostolat. Mais aucun journal, même le plus vivant, le plus intelligent, le plus indépendant, le plus courageux ne valait cette abnégation et cette soumission.

Désormais, le journalisme n’était plus pour moi qu’un accessoire. Ce que j’avais à dire, je le dirais seul. Je redevenais ainsi fidèle à ma nature, beaucoup mieux faite pour le combat solitaire que pour les œuvres collectives. Je ne m’octroyais même pas une heure d’amertume. J’avais trop de besogne sur la planche, ces Mémoires dont je savais maintenant que je ne m’en tirerais plus à moins de mille pages manuscrites. Robert, sans le savoir, venait de m’y encourager, et de m’ôter le souci des dernières concessions.

Fin novembre 1942, après le sabordage de Toulon :

Brasillach nous attendait, Cousteau, Lesca et moi, à Je suis partout, rue de Rivoli, dans nos nouveaux bureaux. Il nous mit franchement au fait de son désarroi.

– C’est le parachèvement de la catastrophe. Vous me direz que de Gaulle est le premier responsable, que le pays paie la note du gaullisme. C’est vrai. Les amiraux sont des automates, des militaires aussi ubuesques que les généraux. Il n’y avait qu’une seule solution qui fût désastreuse à tout coup : ils l’ont choisie sans hésiter. Mais les Allemands ne sont pas moins idiots et odieux. Ils s’y sont pris comme des brutes. Nous ne pouvons pas l’écrire. Nous ne pouvons pas non plus nous élever contre les violations de l’armistice, l’occupation de la zone sud, le licenciement de l’armée, puisqu’elles étaient fatales. Je ne vois plus ce que nous pouvons écrire. En tout cas, pour ma part, je ne le vois pas. J’étais rentré l’année dernière pour faire la politique de Vichy. Vichy l’a torpillée, Lucien a eu raison. Mais à quoi bon désormais le répéter sur tous les airs, puisque Vichy n’est plus qu’une fiction qui sera sans doute anéantie demain ? Laubreaux a eu une formule magnifique en 1939 : « Nous nous tairons peut-être, nous ne mentirons jamais. » Je crois que le moment est venu de s’y rallier. Je ne vous propose pas de nous saborder, mais de suspendre nos rubriques politiques, à commencer par mon éditorial, et de nous transformer en journal littéraire. Techniquement, c’est réalisable dès le prochain numéro. »

Je comprenais Robert. Je me félicitais une heure avant de ne pas être tenu régulièrement à un article politique par mes attributions dans notre « soviet ». Mais Rober avait accepté d’être à notre tête, son projet était une désertion. Nous nous récriâmes énergiquement.

– Gringoire vient de se replier sur ses positions littéraires. Mais c’est bon pour un Carbuccia. Nous ne sommes pas des marchands de papier. Mieux vaut disparaître entièrement. Mais alors, c’est capituler, c’est se résigner au gauleiter. Nous ne le pouvons pas, aussi longtemps qu’il reste une ombre de gouvernement français, reconnu par – les Chleuhs et par les neutres. Jusque-là, tout ce que nous avons dit en 1940 demeure valable. Notre position est infiniment plus difficile, infiniment plus faible. Mais tant qu’il subsiste une chance française, nous devons la représenter. Les Anglais et les Américains n’ont même pas été foutus de s’avancer jusqu’à Tunis, où ils seraient entrés le 9 comme à Alger. Ils reculent à l’heure qu’il est devant une poignée de parachutistes. Ça nous donne une idée de leur valeur militaire. Les Allemands ont encore beaucoup de temps devant eux. Ils ne peuvent être battus militairement que par les Russes. Si c’est ce que tu crains, il ne suffit pas de mettre la clef sous la porte, il faut détaler dare-dare vers Buenos Aires en attendant que les copains gaullistes nous y rejoignent, s’ils survivent. La partie se complique. Mais qui peut présumer de sa fin ? Admets-tu vraiment qu’il n’y ait plus aucune carte française à jouer ?

– Vous avez peut-être raison, répliqua Robert. Mais je n’ai plus de goût ni d’idées pour cette partie-là. Ce n’est pas mon travail. Mes papiers politiques ne sont pas indispensables au journal. Vous les ferez aussi bien que moi, et je me cantonnerai dans la page littéraire.

– Non, Robert, tu ne peux pas. Ce serait l’aveu trop flagrant d’un désaccord entre nous. Les lecteurs ne seraient pas dupes, ce serait la débandade chez eux. Nous ne pouvons pas leur donner ce spectacle, dans un moment comme celui-ci. Ils nous écoutent comme le Messie, ils sont dans l’attente de ce que nous allons leur dire. Nous les avons unis, c’est une force que nous avons faite, la seule dans notre bord, qui vaut plusieurs fois tous les autres partis bout à bout, et nous en avons été assez fiers. On ne détruit pas cela sur un accès de découragement. Nous avons des devoirs de chefs politiques. Nous devons être les maîtres de nos humeurs. Que peuvent-ils, ces lecteurs, s’ils nous voient flancher, tirer à hue et à dia au premier coup de tabac. Nous avons eu raison dans ce que nous leur disions jusqu’ici ? Alors, il faut le leur répéter, et plus fermement que jamais. Car rien ne nous permet de prétendre que ces vérités-là soient dorénavant périmées.

Robert se laissait mal convaincre. Nos arguments l’atteignaient, mais sa répugnance était plus forte. Il fallut nous séparer en laissant la discussion pendante.

Je vis longuement Cousteau ce soir-là. Nous nous savions et nous sentions chacun de taille à rédiger seul le journal durant des semaines, à plus forte raison en nous y mettant tous les deux. Mais cette vaillance ne servirait à rien. Le problème, retourné dans tous les sens, ne comportait qu’une solution : le maintien de Robert à son poste. Aucun d’entre nous, pour le public, n’incarnait aussi complètement le journal. Mon succès tout chaud me donnait une grande autorité. Mais la réputation de Robert était plus solide et sérieuse, elle s’appuyait déjà sur un passé littéraire ; c’était lui qui depuis trois ans lançait chez nous les mots d’ordre, il était le favori des femmes et des jeunes gens, il n’avait jamais écrit une ligne où ne perçât sa sensibilité patriotique qui se communiquait aussitôt aux plus soupçonneux, emportant leur confiance. Enfin, et pour tout dire, depuis la fuite de Gaxotte, il était notre chef de file, beaucoup plus encore aux yeux des lecteurs que pour nous ; nous ne lui avions jamais contesté cette prérogative. Sa retraite serait le signe de notre désagrégation, elle n’aurait pas de remède.

Après l’arrestation du Duce, fin juillet 1943 :

L’attente se prolongeait, agaçante, horripilante. Robert surgit enfin, flanqué de son beau-frère, Maurice Bardèche. Avant même qu’il eût ouvert la bouche, j’avais lu dans ses yeux une inquiétude extrême, et une inquiétude qui allait être combative. Dans les brusques catastrophes de familles ou d’affaires, au milieu du désarroi et de la stupeur, on guette ainsi l’arrivée du frère, de l’associé, celui qui est le mieux renseigné, le plus intelligent, qui détient l’autorité la plus grande, on attend anxieusement son verdict, avec un petit espoir qu’il ne jugera pas la position si tragique. Mais Robert avait aussi peu que possible le visage maîtrisé de celui qui arrive pour dire : « Ne vous affolez pas, c’est très ennuyeux, mais on va tâcher d’y parer. » Ses premiers mots furent, en m’abordant : « Eh bien ! c’est foutu, la guerre est perdue. » Et en se retournant vers Cousteau : « Je rentre pour vous empêcher de faire des bêtises ! » Il était certainement armé, depuis vingt-quatre heures, contre les velléités optimistes qu’il trouverait parmi nous, et qui l’occupaient, l’irritaient plus sans doute que le sinistre événement de Rome. (…)

– Nous savions tout de même bien que l’Italie comptait de moins en moins, qu’elle allait à la bataille comme un chien fouetté. Il n’y a de surprenant et d’imprévu que le cynisme de sa trahison.

– Oui, disait Robert, mais le fascisme est mort, il a été lessivé en un quart d’heure de vote. Nous étions fascistes, nous l’avons crié sur les toits, et il n’y a plus de fascisme.

Nous en étions assez accablés depuis deux jours. Mussolini avait été pour nous tous l’homme exemplaire, depuis le premier jour où nous avions écrit en politique, le créateur du fascisme, mot, mythologie, doctrine. C’était lui qui nous avait fourni le modèle d’un régime répudiant à la fois les simulacres de la démocratie avachie et la tyrannie de l’autocratie stalinienne, restaurant l’ordre naturel sans broyer l’individu. Ce n’était pas une question de vocabulaire ou d’opportunité qui nous avait fait proclamer notre fascisme, jamais notre national-socialisme. Cependant, nous ne nourrissions aucune illusion, depuis longtemps, sur la qualité politique, à plus forte raison militaire de l’Italie ; depuis l’armistice, nous n’avions pour ainsi dire plus imprimé le nom de Mussolini, maître et promoteur, passé au second rang, sans parler de sa francophobie que nous savions inoffensive, mais dont nous ne pouvions pas nous entretenir en public avec une suffisante liberté.

– Malgré tout, Robert, la guerre reste l’essentiel. Penses-tu réellement que c’est foutu ?

La mimique de Robert corrigeait un peu son explosion de tout à l’heure. Notre présence, l’aspect familier de Paris devaient lui rendre un certain sentiment physique de sécurité. Mais je percevais déjà dans notre petit groupe une fissure entre les durs et les mous, Pac et moi qui, le coup reçu, cherchions d’instinct à nous rétablir, étions prêts à accueillir, à solliciter même tous les motifs d’espoir, Robert et Blond, au contraire, prévenus désormais contre tous ces motifs. (…)

Robert pensait aussi à « l’or de Je suis partout ». À la déclaration de la guerre, nous possédions en caisse une cinquantaine de mille francs que Lesca avait jugé sage de convertir en un petit rouleau de pièces d’or, destiné à être partagé entre nous au cas d’un cataclysme, subversion intérieure, fuite au-delà des frontières devant l’envahisseur. Ce mince pécule représentait au dernier cours près d’un million. Robert proposait qu’il nous fût réparti sur-le-champ. Cette précaution ne nous apparaissait pas déshonorante. (…)

Robert n’était pas allé chez les optimistes. Mais il était très maître de lui, d’une correction finement graduée avec Lesca. Discrètement, mais fermement, il tenait à marquer surtout pour les capitalistes ses prérogatives de rédacteur en chef. Il devait avoir préparé assez longuement ce qu’il nous disait :

– Je voudrais qu’il [ne] fût pas exclusivement question de savoir si nous restons gonflés ou si nous nous dégonflons. Ce ne serait pas sérieux, et nous avons à nous entendre sur des choses sérieuses. La disparition de Mussolini est trop grave pour que nous la traitions sur le mode plaisant et désinvolte, ou le mode de la propagande, si toutefois il y en a un de plausible. Je ne souhaite pas que nous devenions emmerdants, mais un peu plus graves. Moins d’articles politiques, et ceux que nous publierons, qu’ils soient plus généraux. Il n’est pas question de renier les principes, mais au contraire de les rappeler et de les développer davantage. Réduire la polémique et insister sur la doctrine, si vous préférez. Cesser les rodomontades, nous nous y sommes trop livrés, c’était très divertissant, mais ce qui vient de se passer à Rome ne l’est pas. Cesser les attaques directes contre les gaullistes, les Anglais, les Américains, les Vichyssois.

On pouvait souscrire à ces paroles raisonnables. Ce n’était pas très enthousiasmant, mais il ne s’agissait plus d’enthousiasme. Robert avait beaucoup plus de doigté qu’au mois de novembre·, quand il réclamait de but en blanc la retraite dans la littérature. On acquiesçait. C’était tant pis si Lesca ne comprenait pas, s’étonnait ou s’offusquait. Il n’arrivait d’ailleurs pas à former une seule objection, et opinait du menton comme tout le monde.

– Je pense, continuait Robert, qu’il ne faut plus parler des Juifs, c’est devenu inutile et choquant.

Là, haut-le-corps et yeux arrondis. Je protestais le premier.

– Non, tu vas trop loin !

– Je suis allé en Pologne ce printemps, répliquait Robert avec animation, j’ai vu les ghettos, je sais ce qui se passe dans ceux de Lodz, de Lwow, de Varsovie. C’est le massacre ou l’extermination par la faim. Nous ne pouvons pas avoir l’air d’approuver ça.

– Mais Robert, tu parlais tout à l’heure de la doctrine ! Si l’antisémitisme n’en fait plus partie ! Il me semble qu’il est plutôt fondamental…

– Je ne dis pas, bien sûr, que nous devons cesser d’être antisémites. Mais il y a un ton que nous ne pouvons plus employer à propos des Juifs. Et nous avons des sujets beaucoup plus urgents à traiter !

On faisait la moue. La guerre était tout de même d’abord juive ! Notre consentement ne pouvait être que provisoire. Je me promettais de reprendre avec Robert la discussion en tête à tête.

Après la séparation de Robert avec Je Suis Partout :

Le nom de Brasillach n’avait pas été prononcé plus de deux fois au sanhédrin depuis le mois de septembre, et chaque fois parce que Lesca avait eu à nous avertir d’une incartade du fugitif. Brasillach accumulait les mesquineries les plus maladroites. Il contestait l’exactitude des chèques qui lui avaient été adressés après son départ, prétendait à une indemnité massive malgré sa démission. Il avait alerté les prud’hommes, et jusqu’au Groupement corporatif de la presse, cet organisme dont nous avions toujours méprisé l’existence, à cause de l’indignité notoire de Jean Luchaire, son président inamovible par la volonté d’Abetz. Brasillach en appelant à Luchaire contre Je suis partout ! : « C’est encore du Poulain tout pur », disait Laubreaux, qui ne se trompait pas.

Pendant que ce Normand procédurier l’entrainait vers de nouveaux affronts – car aucune de ces plaintes n’était recevable, et Lesca, qui avait pris la précaution de calculer très largement le solde de tout compte, écrasa les plaideurs en deux mots -, le point d’honneur enfonçait Brasillach dans l’inconséquence. Il nous avait réellement quittés parce qu’il ne pouvait plus tolérer ni soutenir pour son compte le ton de notre journal. Mais quinze jours après sa retraite, l’hebdomadaire Révolution nationale publiait de lui un long article, d’une germanophilie lyrique que nous aurions jugée inadmissible chez nous. Sous toutes les lignes de ce [blanc dans le manuscrit), on lisait : « Eh bien, oui, ou non, est-ce que j’ai eu peur ? » J’avais dans l’oreille ses propos, à peine vieux d’un mois : « Maintenant, je vais enfin faire de la politique. » Tandis que les politiques, indifférents aux commentaires qui écumaient derrière eux, convergeaient doucement vers l’Espagne ou les postes de « transition », Robert, d’ailleurs, s’époumonait, s’affichait plus dangereusement que jamais en pure perte. Révolution nationale était une feuille falote, confidentielle, qui ne pouvait rien changer à l’opinion parisienne, à celle des 300 000 lecteurs de Je suis partout : « Brasillach a lâché ses amis parce qu’il a eu peur. »

Nous avions d’autres raisons, plus anecdotiques, mais assez piquantes de nous étonner, en ricanant ou en haussant les épaules selon les cas. Lucien Combelle, alors totalement inconnu, avait consacré dans La Gerbe, au début 1941, un articulet très chaud et point sot à mon petit livre sur les Juifs du cinéma. Nous avions pris rendez-vous. J’avais trouvé un grand garçon à lunettes, d’une trentaine d’années, un peu plus sale qu’il n’est permis intellectuel parisien, mais qui disait avoir été le secrétaire de Gide, qui paraissait fasciste du meilleur teint et possédé par la littérature. Il m’avait dépeint avec cocasserie la folle maison du vieux Châteaubriant. Il y était, paraît-il, brimé, mal payé, il s’y ennuyait à la mort. Il y était, paraît-il, brimé, mal payé, il s’y ennuyait à la mort. Il louchait vers Je suis partout.

Je l’avais conduit à Robert, comme une de mes découvertes. II nous avait donné trois ou quatre articles, d’une enflure imprévisible chez un garçon de cet âge : « C’est incroyable, s’écriait Robert en déclamant bouffonnement cette rhétorique, on dirait du Royer-Collard. C’est vraiment Royer-Collard. Et c’est toi qui nous l’as amené ! » À la quatrième ou à la cinquième de ces homélies, Robert l’avait congédié : « Recalé ! pour pompiérisme indécent et rédhibitoire. » Nous avions retrouvé Combelle un peu plus tard, rédacteur en chef d’un concurrent qui venait de nous naître, ladite Révolution nationale, à qui son titre n’avait pas porté bonheur. Il y pontifiait à vide, dans le genre social, s’émouvait de la condition prolétarienne, oubliait de payer ses collaborateurs, se taillait pour lui de gros salaires, baisait une actrice et s’incrustait dans les cabarets de nuit, mais ayant toujours sur le dos le même complet pied-de-poule beige, strié de crasse et étoilé de graisse. C’était à lui que Robert, après nous avoir rebattu de tant de projets creux, était allé demander refuge, aussi piteusement que le failli qui doit quitter l’avenue du Bois pour un hôtel garni du boulevard Saint-Jacques. Au surplus, Brasillach, si chatouilleux, comme nous tous, quant à l’indépendance, livrait maintenant son nom à un journal qui ne pouvait vivre que de plusieurs caisses noires.

Si je déplorais ses incongruités et ses maladresses, mon amitié et mon estime pour lui demeuraient intactes. Notre intimité avait naturellement cessé, mais nous continuions à nous voir de temps à autre. Nous étions devenus tous deux administrateurs, très honorifiques, de la librairie franco-allemande Rive gauche, dont les affaires prospéraient. Nous nous y rencontrions pour des signatures et des lectures de rapports, une fois par mois. Nous bavardions de cinéma, de syntaxe latine, de théâtre grec, surtout d’Aristophane, dont j’étais curieux depuis quelque temps, et que Robert connaissait tellement mieux que moi : nous bavardions même de la guerre, contournant, en avalant de concert les mots imprononçables désormais. Nous avions encore suffisamment de choses intéressantes à nous dire pour que ce ne fût point une parodie pénible. Méprisait-il mon hypocrisie ? Quant à moi, je le quittais chaque fois heureux d’avoir encore sauvegardé mieux que les apparences avec cet homme qui me restait si cher, sans doute parce que j’avais vu depuis beaucoup plus longtemps que nos autres compagnons les bornes de son talent et de son caractère.

Je ne m’associais à aucun des sarcasmes dont on le couvrait autour de moi : femmelette, pédéraste littéraire, malotru, trouillard. Je n’avais rien de déshonorant à lui reprocher. La position où nous avions accepté de nous maintenir était désormais trop périlleuse, trop aventurée et singulière surtout pour que l’on pût incriminer ceux qui ne la jugeait plus tenable. Ceux qui plongent dans un fleuve de trente mètres de haut n’insultent pas les gens qui restent sur le pont, sauf à faire figure de rodomonts. Je comprenais l’inhibition intellectuelle dont Robert avait été frappé ; je comprenais aussi, si je ne les partageais pas, ses scrupules. Je ne lui faisais grief que de ses mensonges enfantins et de n’avoir écouté que son amour-propre dans une opération qui réclamait un impeccable sang-froid.

J’aurais voulu m’en expliquer posément avec lui, je n’en désespérais pas, j’aurais dû le pouvoir. Brasillach n’était pas passé à l’ennemi comme l’immonde Gaxotte, il n’était devenu ni gaulliste, ni moscoutaire, ni judaïsant, ni même vichyssois. Sur le fond, nos pensées restaient identiques, nous nous faisions la même image d’une victoire des démocraties. Malgré sa retraite, malgré ses faux pas, il était toujours l’un des esprits les plus fins et les plus séduisants de sa génération, le meilleur sans doute de nos critiques littéraires, le seul qui ne fût ni conservateur ni extravagant, qui se gardât du snobisme pédantesque à la façon de ce lourdaud de Thibaudet, comme de la suffisance des chroniqueurs atteints de philosophite (…).

Mais j’avais malheureusement sur lui l’avantage de ma situation intacte, dominante, qui me disposait beaucoup mieux à l’objectivité et l’équanimité. Par une disposition quasi universelle, il se peignait sa défaite en une offense subie ; et j’étais un de ses offenseurs. Sa plaie ne se cicatrisait pas, il la grattait lui-même constamment. Ses dérisoires procédures contre nous n’avaient pas d’autre sens. Il était dans cet état suraigu de la vanité où l’on est aux aguets de la plus minuscule ironie, où l’on perçoit n’importe où des allusions, où la moindre égratignure devient ulcère.

Je redoutais que Je suis partout ne vint exaspérer encore cette rancune à vif. Le silence presque total qui était fait sur Robert dans nos réunions aurait pu me rassurer, me persuader, comme je l’avais tant réclamé, que le rideau fût hermétiquement tiré, de notre côté, sur cette consternante querelle, que notre plus grand soin fût de n’en jamais rien laisser percer au-dehors, que notre dignité ne fût jamais en défaut. Mais on ne gardait pas cette discrétion dans le privé. J’avais pu entendre tour à tour chacun de mes compagnons du journal bafouer, lacérer, écraser Brasillach avec une brutalité qui m’offusquait, si même je n’en laissais pas paraître grand-chose. Je craignais de deviner trop bien les mobiles d’une aussi féroce indignation. La plupart de ces hommes, très inférieurs au « dissident » en talent, en notoriété, en culture et en intelligence, n’en finissaient pas de savourer leur revanche contre lui. La publicité qu’ils faisaient à la frousse de Brasillach attestait leur courage, à eux.

Durant plusieurs mois, du moins, rien n’avait paru sur Robert, en clair ou en sous-entendu, dans les colonnes de notre journal. Je l’ai dit, je n’avais pu obtenir l’assurance que l’on ferait de ce mutisme une consigne.

Un jeudi de février, je ne sais pas trop qui, Pac sans doute, proposa « Pourquoi ne ferions-nous pas une réunion publique ? » Il n’y avait eu, depuis 1941, qu’un seul meeting de Je suis partout. Mon aversion pour ces séances n’avait fait que grandir. Que les camarades étaient donc ennuyeux avec leur goût de l’agitation ! Il ne suffisait pas d’écrire des articles, encore beaucoup trop nombreux, il faudrait composer une harangue possible, se préparer à un exercice pour lequel je n’avais aucun don spontané : trois jours volés au livre en pure perte, quand j’étais encore si loin du but et qu’il me restait, peut-être, si peu de temps. Quelqu’un lança un titre pour cette matinée oratoire : « Nous ne sommes pas des dégonflés. » C’était d’un goût assez grossièrement redondant. Brasillach ne pouvait manquer d’y sentir une provocation.